BD, Tome IV, Le Tombeau d’Alice de Suilly, comtesse de Forez, dans l’église de la Bénisson-Dieu. Communication de M. Edouard Jeannez, pages 154 à 172, Montbrison, 1887.

Le Tombeau d’Alice de Suilly, comtesse de Forez, dans l’église de la Bénisson-Dieu. – Communication de M. Edouard Jeannez.

Le nombre considérable de fondations d’anniversaires et d’élections de sépultures faites par d’illustres bienfaiteurs dans l’abbaye de la Bénisson Dieu, principalement durant les trois premiers siècles de son existence, rendrait inexplicable l’absence presque complète de monuments funéraires, dans l’église primitive encore debout, si l’on ne tenait compte des règlements cisterciens, qui défendaient d’inhumer dans les églises abbatiales d’autres personnes que les rois, reines, archevêques et évêques (1). Par une exception bien naturelle, le corps de saint Bernard fut enterré dans l’église de Clairvaux dont il était te fondateur ; mais la discipline était dans les commencements si rigoureuse, qu’elle s’opposa, durant les dernières années du XII e siècle, à l’érection, dans cette abbatiale, de la chapelle funéraire des comtes de Flandre qui, plus tard, devenait célèbre dans l’ordre de Citeaux, comme le remarque D. Martène dans son Voyage littéraire.

A la Bénisson Dieu, fille chérie de saint Bernard, furent certainement établis dès l’origine les trois cimetières statutaires, celui des dignitaires ecclésiastiques étrangers, celui des moines et celui des laïcs ou des nobles (2). Quant aux abbés, ils durent être, suivant une exception généralement admise même par les bénédictins de Citeaux, enterrés dans le grand cloître adossé à l’église (3) et dans la salle du chapitre (4). Cette salle capitulaire fut-elle en outre, comme chez les Clunisiens, comme à Ambierle, un lieu d’inhumation pour d’autres officiers du monastère ou des séculiers d’un rang considérable ? Nous n’en avons pas de preuves et l’histoire ne signale qu’une sépulture autre que celles des abbés dans ce chapitre, celle du comte Guy Il, le plus insigne bienfaiteur du monastère, fondateur à peu près certain de l’église actuelle et mort en l’année 1211(1b).

_______________

(1) D. Martène, Thesaurus nov. anecd. IV. Stat. Cap gen. Cist.

(2) D’Arbois de Jubainville, Abb. Cist., p 43.

(3) L’emplacement du grand cloître est encore actuellement marqué par le puits symbolique qui n’a pas été détruit. Une des galeries était adossée à l’église, comme en témoignent les trous du chevronnage de toiture restés apparents dans la muraille à une hauteur de 2m 90 au dessus du sol extérieur actuel, lequel est de 0m 35 plus bas que celui de l’église. L’existence de sépultures dans cette galerie a été révélée par la rencontre de nombreux ossements exhumés par les maçons en 1884.

(4) La tombe de l’abbé Guy de Bourbon, qui vivait en l’an 1300, joignait dans la salle du chapitre celle du comte Guy II. La Mure, Hist. des ducs de Bourbon…, tom. II, p. 174.

(1b) La Mure, loc .cit., tom. I, p. 173.

_______________

Quoi qu’il en soit, les cimetières de l’abbaye ayant disparu tout aussi bien que la totalité des bâtiments conventuels, on ne connaissait, jusqu’à ces derniers temps, que trois tombes anciennes encore en place dans l’intérieur de l’église : celles de deux des abbesses des XVIIe. et XVIIIe. siècles, plus une plate tombe gravée du commencement du XIV e, donnant les effigies d’un chevalier Humbert de l’Espinace et de sa femme. Encore faut-il ajouter que, de certaines circonstances révélées par. Les fouilles récentes, il semble résulter que cette belle dalle ne recouvrait plus une sépulture réelle et avait été simplement déposée dans le pavement de la chapelle à peu près abandonnée; où, maintenant redressée contre une des parois, elle est à l’abri de l’usure et des mutilations.

Mais voici que notre Bénisson-Dieu souterraine vient, par une découverte tout à fait imprévue, de s’enrichir d’un quatrième et très important tombeau :celui d’Alice de Suilly, femme de ce comte de Forez Guy III, qui mourait en Palestine en l’année 1202 et retenait de cet événement le surnom de Transmarin. Après avoir signalé cette intéressante découverte, il nous a paru nécessaire d’en consigner avec précision les très curieuses circonstances.

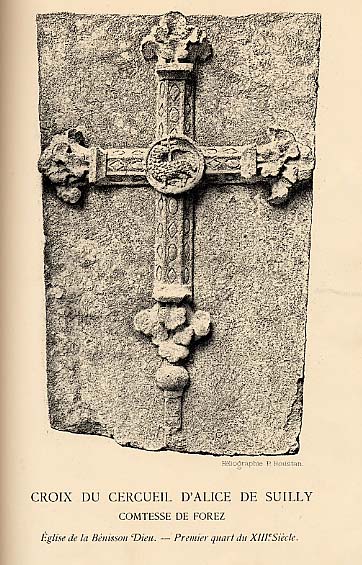

Jusqu’à ces dernières années, on voyait encastrée à une hauteur d’environ deux mètres dans le mur du collatéral nord de l’église, entre un des contreforts et la grande porte aujourd’hui murée qui faisait communiquer le cloître avec le choeur des moines, une pierre sculptée, d’une bonne conservation et présentant en demi relief la partie supérieure d’une croix stationnale dans le style du XIII e siècle.

Accompagnant, au mois d’août 1884, M. l’architecte des Monuments historiques venu à la Bénisson-Dieu pour décider la mise on train des travaux de réparations extérieures aujourd’hui terminées, nous attirâmes son attention sur cet objet d’art dont l’enlèvement et l’installation dans l’intérieur de l’église furent immédiatement décidés, L’opération fut accomplie en novembre suivant. Elle fit reconnaître que cette dalle était engagée, non pas dans la muraille elle-même, mais dans une mince cloison d’environ trente centimètres d’épaisseur, construite, à une époque relativement très récente, au devant d’une cavité, sorte de niche oblongue, qu’elle avait mission évidente de dissimuler. Cette cavité dont Il était impossible de soupçonner l’existence, avait été pratiquée dans le mur épais de 1m 25. Elle mesurait un peu plus de deux mètres de longueur et avait été voûtée en forme d’arcosolium ; mais les claveaux de l’archivolte avaient été brutalement brochés et détruits, pour permettre de monter le parement maçonné avec un appareil d’assises continuant tant bien que mal celui de la muraille. Les débris provenant de cette mutilation avaient été rejetés dans la niche ; ils furent recueillis soigneusement et leur examen à permis de reconstituer par la pensée et en partie le monument auquel ils ont appartenu.

Nous étions évidemment là en présence d’un de ces enfeus, ou arcades tumulaires, si fort à la mode durant les XlI e et XIII e siècles.

A cette époque de ferveur religieuse, les nefs des églises eussent été promptement encombrées par les sépultures que s’y réservaient, à l’envi et comme un grand honneur, les personnages considérables fondateurs ou bienfaiteurs d’abbayes ou de collégiales. Les dalles funéraires purent y être maintenues sans inconvénient mais quant aux tombeaux apparents avec ou sans effigies, on dut adopter l’usage de les placer sous des arcades pratiquées dans l’épaisseur des murs latéraux à l’intérieur et souvent aussi à l’extérieur, surtout chez les cisterciens.

Dans les commencements, jusqu’à la fin du XIIe siècle, le sarcophage posé dans l’enfeu était ordinairement supporté au dessus du sol par de petites colonnettes ou des pilettes formant chantiers ; mais lorsque sa face principale n’était pas décorée de moulures ou d’inscriptions, il était renfermé dans une sorte de châsse à parement sculpté ou revêtu d’arcatures,. D’ailleurs, pas d’effigie du mort ; et le couvercle, quelque fois plat, plus souvent à deux pentes en forme de toit, était orné d’attributs en creux ou en relief.

Mais ce système antique du sarcophage contenant réellement les corps et sans représentation du défunt, ne se retrouve guère au delà du XIIe siècle que dans nos contrées méridionales, où persistent plus longtemps les traditions gallo-romaines (1). Partout ailleurs, le sarcophage devient de plus en plus cénotaphe, c’est-à-dire simulacre de cercueil, monument honorifique portant l’effigie du mort et quelquefois entouré de statues de saints patrons, d’anges et même de personnages ayant figuré aux obsèques. L’arcade elle-même, dès le XIV e siècle, est presque toujours remplacée par un gable plus ou moins obtus, avec arc trilobé en dessous et crochets sur les rampants (1b).

_______________

(1) Viollet Le Duc. Dict. d’arch, passim.

(1b) Cette disposition, complétée par deux colonnettes portant le gable, est habituellement figurée sur les pierres tombales du XIV e siècle et du commencement du XVe, Voir celles d’Ambierle, de Saint-Pierre-Laval, etc.

_______________

Notre enfeu de la Bénisson-Dieu était bien un de ces tombeaux arqués de la première époque. Il avait été détruit et muré, et le sarcophage qu’il abritait avait disparu. Quoiqu’il en soit, ce monument était richement décoré, comme en témoignent les débris retrouvés. L’archivolte du couronnement portait sur le plat une élégante moulure d’une tige feuillue, plantureuse, délicatement refouillée dans l’épannelage ; et l’intrados était revêtu d’un festonnage de redents en forme d’arcs trilobés plein cintre, dont chaque petit lobe mesurait douze centimètres de corde. Cette dentelle était allégie sur chaque face par de larges biseaux accolés, ce qui prouve qu’elle se détachait en claire voie sur le vide de la niche (2). Mais le vide lui-même était-il protégé par une voûte en arc ogive ou plein cintre? La trop complète destruction des claveaux rie laissait malheureusement pas d’indices suffisants pouvant renseigner sur ce point. Toutefois la forme en plein cintre semblait résulter du peu de hauteur et de la faible inclinaison des rebords de la brèche (3).

_______________

(2) On a l’idée de ces claires-voies par le tombeau adossé de l’église Saint-Pierre sous Vézelay figuré dans le Dictionnaire de Viollet Le Duc, et par un dessin de la collection Gaignères reproduisant l’enfeu de deux évêques de Noyon dans l’abbatiale d’Ourscamp.

(3) En Bourgogne et en Lyonnais, le plein cintre persiste jusqu’au milieu du XIII e siècle dans les arcatures des monuments, et bien plus tard daris les peintures et les manuscrits.

_______________

Quant à la dalle sculptée, dont l’arrachement avait amené la découverte de l’enfeu, sa coupe en queue d’aronde montrait évidemment qu’elle était un fragment du couvercle brisé d’un sarcophage.

La croix dont elle est ornée mesure 0m 51 de hauteur sur 0m 36 de largeur, fleurons des extrémités non compris. C’est, comme nous l’avons dit, une croix processionnelle portée au dessus d’un noeud arrondi, par une longue hampe, dont il ne reste visible qu’une faible partie et qui formait l’arête longitudinale du couvercle. L’arbre et la traverse, de quatre centimètres de relief, donnent en coupe un tétragone irrégulier, et leurs trois faces apparentes, de largeur sensiblement égales, présentent une décoration de ciselures figurant des gemmes montées en bâtes alternativement ovales et losangées (1). A leur rencontre les croisillons sont renforcés d’un médaillon circulaire de 0m 14 de diamètre, que remplit la représentation en relief d’un agneau symbolique, la tête tournée à senestre et passant au devant d’une croix à étendard posée en pal. Enfin, les quatre extrémités saillissent en tailloir roman, avec cavet au lieu de biseau, d’où s’élance un bouquet de feuilles habilement agencées pour donner une silhouette vaguement fleurdelysée. Cette ornementation fait date. Ce ne sont plus en effet les bourgeons à peine entr’ouverts, la végétation toujours conventionnelle du XII e siècle, mais de vraies feuilles, tenant surtout du trèfle, épanouies, grassement modelées sur nature, tout en restant manifestement disposées suivant une intention monumentale. Rien encore d’ailleurs de l’imitation exclusivement réaliste qui, dès le milieu du XIIIe siècle, s’accentue progressivement, pour aboutir aux choux frisés, contournés, aux panaches exubérants du style flamboyant. Cette coexistence de la simple et sévère charpente romane et de la flore naturaliste qui ouvre la période ogivale place au commencement du XIIIe. siècle l’exécution de cette croix, oeuvre de transition. Et c’est le même âge que paraissait assigner à l’enfeu le style de son ornementation sculptée.

_______________

(1) Ce genre de décoration rappelle les produits de l’orfèvrerie limousine du XII e siècle, où se trouvent associées les brillantes colorations demandées aux gemmes par les byzantins et les formes sévères de l’architecture romane – Voir dans les Mélanges d’art et d »archéologie publiés par M. L. Palustre, la croix du XII e siècle de l’église d’Obazine (Corrèze).

_______________

A la même époque, fin de l’année 1884, les travaux de déblai pratiqués à la base du collatéral sud de l’église, en contre-bas de plus de 1m 30 au. dessous des terrains contigus, mettaient à découvert l’entrée extérieure du caveau sépulcral des Nérestang, construit dans la première moitié du XVIIe siècle sous la chapelle de la Vierge. Quand on eut fait écouler par une rigole à niveau les eaux boueuses qui le remplissaient (1), on en retira entr’autres pièces un beau sarcophage, intact et fait du meilleur calcaire des carrières de Saint-Maurice-en-Brionnais. Long de 2m 03 sur une hauteur de 0m 54, avec une largeur de 0m 61 aux pieds et de 0m 75 à la tète, il ne présente ni inscription, ni refouillement intérieur pour loger la tète ou les épaules du mort. Mais il se creuse insensiblement de façon à offrir une profondeur intérieure de 0m 29 vers les pieds et de 0m 48 à l’autre extrémité. En dedans et sur le rebord supérieur de l’auge, une moulure très régulièrement entaillée, de 0m 25 de hauteur sur 0m 05 de large, est destinée à recevoir le couvercle devant s’y emboîter avec précision. Ce couvercle n’existait plus ; il avait été remplacé par une bâtisse informe. Le cercueil renfermait les ossements de deux personnes, mais on n’y trouva aucune monnaie, aucun objet mobilier, pas plus d’ailleurs que dans la niche précédemment découverte, dont tous les menus débris avaient été passés au crible.

_______________

(1) Avant l’établissement des travaux de défense récemment exécutés, les eaux de la Tessonne envahissaient périodiquement l’église.

_______________

Ayant installé ce sarcophage dans l’intérieur de l’église, nous eûmes l’idée d’en rapprocher la dalle sculptée d’une croix, qui s’adapta dans les moulures de l’auge avec une si parfaite précision que le doute était impossible : nous possédions là bien certainement la partie la plus intéressante du couvercle ; et de ce fait le sarcophage lui-même se trouvait daté. La forme plate du couvercle ne pouvait contredire la fixation chronologique au commencement du XIIIe siècle. Elle constituait, il est vrai, une infraction à la mode du toit à deux pentes presque exclusivement adoptée dès cette époque ; infraction qui eût pu faire supposer un âge plus reculé (1), mais qui était imposée au sculpteur par la nécessité de placer les branches de la croix sur un même plan horizontal (2).

_______________

(1) Suivant M. l’abbé Cochet (Normandie souterraine, p 435 et autres) l’aplatissement du couvercle des sarcophages appartient surtout aux hautes époques.

(2) Les artistes des XIe et XII e siècles avaient trouvé un ingénieux moyen de combiner la forme du toit avec la décoration d’une croix à plat. Ils lui donnaient la disposition de deux combles se pénétrant à angle droit et terminés par quatre pignons triangulaires. La croix était sculptée en relief sur ce faîte croisé.

_______________

Autre déduction probable : notre antique cercueil avait dû être violé. Pour soulever le couvercle encastré à vif, il avait fallu le briser, et pendant que le morceau le plus soigné comme ornementation trouvait grâce devant les démolisseurs qui l’enchâssaient dans la cloison maçonnée, les autres fragments portant la hampe de la croix étaient employés comme moëllons. Cette violation était donc contemporaine de l’occlusion de l’enfeu.

Nous venons d’énumérer tous les renseignements matériels donnés par les fouilles ou les démolitions.

Maintenant, pour quel personnage considérable avait donc été construit au XI1Ie siècle ce monument d’une richesse inusitée chez les cisterciens? A qui avait appartenu le sarcophage timbré d’un agneau mystique? Pour quelle cause et par qui avait-il été violé ? Quels étaient les auteurs de la destruction et du muraillement de l’arcade sépulcrale ?….

Nous en étions là de ces constatations et de ces incertitudes, quand nous eûmes la bonne fortune de rencontrer le récit suivant de La Mure, au livre II, chap. XI, de son Histoire des ducs de Bourbon : « Alix ou Alice, veuve du comte Guy III, ne se remaria point. Mais ayant élu sa sépulture en l’abbaye de la Bénisson-Dieu, où était mort et où avait été inhumé Guy II son beau-père, qui survécut ce comte de plus de neuf ans, on lui fit dresser une arcade sépulcrale fort honorable dans le cloître de cette abbaye, et près de la porte par laquelle ce cloître communique avec l’église. Sa tombe est élevée sous la voûte de cette arcade, et la pierre qui la couvre porte en relief une grande croix qui règne tout au long, au milieu de laquelle, entre les croisons, est relevée la figure d’un agneau pascal, tel qu’on le dépeint ordinairement près du glorieux précurseur de N.- S., saint Jean-Baptiste. Par lequel sacré symbole est comme indiquée la sépulture qu’avait eue ce comte son mari dans une église dédiée à ce même glorieux Précurseur (la croix munie de l’agneau pascal étant l’ordinaire ornement des sépultures de Saint Jean de Jérusalem)…. »

« Au devant de cette même arcade sépulcrale, sur la dernière des grandes fenêtres qu’a le dit cloître de ce côté là,.se voit une enfonçure en la muraille du dit cloître, où paraissent encore quatre petits piliers de pierre au milieu desquels était anciennement entretenue une lampe ardente toutes les nuits, tant pour éclairer aux religieux qui passaient la pour aller à l’église, que pour les faire ressouvenir de l’âme de cette pieuse comtesse…. »

« Et il faut que j’ajoute ici une remarque curieuse sur la sépulture de cette comtesse Alice de Suilly, qui est que la vieille bâtisse de la dite arcade ou voûte sépulcrale où elle est inhumée ayant obligé de nos jours, pour la réparer, la dévote abbesse de ce monastère de faire remuer la pierre marquée de la croix ci devant décrite qui couvre le tombeau de cette comtesse, les ossements de son corps se trouvèrent enveloppés dans un grand manteau de cuir, qui étant ouvert et déplié, les dits ossements tombèrent presque tous en poussière, tant est grande la délicatesse et faiblesse du corps humain…… »

Nous n’eussions pu souhaiter une plus lumineuse et plus péremptoire réponse aux questions que nous nous étions posées. C’est une description à la fois topographique et historique, dont nous n’avons plus qu’à marquer l’absolue concordance avec les récentes découvertes.

L’emplacement de l’arcade sépulcrale récemment retrouvée dans le cloître de l’abbaye, à côté de la porte donnant de ce cloître dans l’église, est identiquement celui qu’assigne La Mure à l’enfeu construit pour la veuve de Guy III. Cette arcade existait encore au XVII e siècle et notre historien la décrit de visu : « Sa tombe est élevée sous la voûte de cette arcade… » Il s’agit donc bien d’un véritable tombeau apparent, c’est-à-dire d’un sarcophage renfermant le corps de la défunte, et dressé au dessus du sol. Enfin le monument est qualifié de « fort honorable « , autrement dit, richement décoré, épithète que justifient les sculptures du couronnement et surtout la belle croix tout à fait conforme à la description détaillée donnée par La Mure. On doit admettre en outre qu’à raison de la nudité de ses parois, le sarcophage devait s’abriter derrière un parement orné formant soubassement à l’arcade.

Relativement à l’âge du monument, les conclusions auxquelles nous ont amené ses caractères architectoniques et artistiques sont non seulement confirmées, mais précisées par les documents historiques. Nous ne possédons pas la date exacte du décès de la comtesse Alice ; mais elle nous est approximativement donnée par une charte de 1222, 20 août (XII Kal. septembris) (1). Aux termes de cet acte, le comte Guy IV donne à Dieu, à la Vierge Marie et au monastère de la Bénisson-Dieu, pour le salut de l’âme de sa mère, qu’il nomme Alasia, une dîme qu’il possède dans la paroisse de Poncins en Forez, outre la rivière de Vizézy et celle de Lignon jusqu’au lieu appelé la Celle, annexe de Cleppé. En juin 1225 le même comte fonde en faveur du même monastère une rente annuelle de vingt cinq sols, pour l’entretien d’une lampe ardente toutes les nuits devant le tombeau de la dite comtesse sa mère (1b). Le tombeau existait donc à ce moment et son érection se place nécessairement entre les années 1222 et 1225.

_______________

(1) La Mure. Hist. des ducs de B., t, III, p. 39.

(1b) Ibidem, p. 40.

_______________

L’auteur de la violation de sépulture et de la destruction de l’enfeu qui l’abritait ne nous est pas nominativement désigné. Ce fut une des trois abbesses qui gouvernèrent le monastère du vivant de La Mure. Mort en 1675, cet auteur venait de mettre au net le manuscrit de son histoire des comtes pour le livrer à l’impression, comme nous l’apprennent Le Laboureur et dom Estiennot ; mais il est prouvé que dès 1655 il avait réuni les matériaux de ce travail si considérable (2). Il ne peut donc faire allusion à Françoise II de Nérestang, qui n’arrivait qu’en 1653 au gouvernement de la Bénisson-Dieu en succédant aux abbesses ses tantes Françoise et Aymare, mortes toutes deux la même année. D’ un extrait du registre diocésain cité par M l’abbé Baché (3), il résulte d’ailleurs que l’autel principal de l’église, tel qu’il existe encore, avec le nouveau choeur et les deux sacristies, étaient déjà édifiés bien avant 1655. Ces remaniements, ainsi que beaucoup d’autres travaux considérables exécutés si malencontreusement dans l’église abbatiale, avaient rempli la vie de Françoise de Nérestang, qui ne laissa rien à terminer à ses successeurs. C’est elle qu’a certainement voulu désigner La Mure ; c’est elle qui fit détruire le mausolée de la comtesse Alice.

_______________

(2) La Mure. Projet de l’histoire du pays de Forestz. Cet opuscule, qui se trouve à la Bibl. Coste à Lyon, a été reproduit dans l’Hist. des d. de B., introd., p. LXVIII.

(3) L’abbaye de la Bénisson-Dieu, par l’abbé J. B., p. 200.

_______________

Cet acte de vandalisme aurait eu pour motif « la réparation de la vieille bâtisse de l’arcade sépulcrale ». Notre historien a-t-il été bien renseigné ? Singulier moyen en effet, pour réparer cet enfeu, que de le mutiler et de le murer après avoir enlevé la tombe qu’il protège !

Nous croyons être plus près de la vérité en remarquant que l’architecte de Mme de Nérestang, au moment de réaliser le singulier et si déplorable exhaussement des toitures latérales et par conséquent des murs goutterots, qui vient d’être fort heureusement supprimé, put redouter d’asseoir cette surcharge sur le vide de l’enfeu. Il dut tenir compte d’ailleurs très probablement d’une grave avarie survenue dans la voûte de la basse nef, précisément au droit de l’arcade sépulcrale. Cette avarie, encore aujourd’hui parfaitement visible, est antérieure aux travaux de remaniement des sacristies. En effet, l’arc doubleau s’était cassé; Il ne fut pas repris, mais simplement soutenu par le mur de refend qui servit à clore les nouvelles sacristies et l’enfeu fut détruit et muré pour augmenter la résistance du mur extérieur. Or cette dislocation résultait uniquement, comme Il est facile de le voir, du tassement du pilier de la grande nef recevant l’arc doubleau malade ; le muraillement de l’enfeu était donc inutile et fut une bien regrettable faute.

Mais notre désaccord avec La Mure devient plus grave à propos des raisons, vraiment trop trans-marines, qu’il apporte pour expliquer la représentation de l’Agneau sur le couvercle du sarcophage.

Elle indiquerait selon lui la sépulture qu’avait eue Guy III, mari de notre comtesse, à Acre en Palestine, dans une église dédiée au précurseur saint Jean-Baptiste et appartenant aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem : l’Agneau pascal étant, dit-il, l’ordinaire ornement des sépultures dans ces églises.

Que cet emblème ait été gravé sur le tombeau du comte dressé dans cette église de Saint-Jean de Jérusalem, cela se comprendrait, étant admis l’usage invoqué et en supposant que l’Agneau, tel qu’il est représenté, soit bien celui que l’iconographie donne pour attribut au Précurseur. Mais Il n’en saurait être de même, cela est évident, pour Alice de Suilly, sa femme, morte vingt ans plus tard, et qui fut inhumée dans une église du pays de Forez, desservie par des moines cisterciens et placée sous la protection de l’archange saint Michel.

Et d’ailleurs, est-ce bien un Agneau pascal qui est sculpté sur notre croix de la Bénisson-Dieu ?

La part de l’Agneau est fort considérable dans le symbolisme chrétien. Aux temps des persécutions lorsque la discipline du secret est en vigueur, il est, comme l »Ix/C)’J;, le poisson, un des emblèmes ordinaires et mystérieux du Sauveur. Crucifix des premiers chrétiens, c’est l’Agneau victime, figure de l’Agneau de l’Exode dont le sang imprègne la branche d’hysope, pour marquer du tau céleste les maisons des élus (1). C’est l’Agneau Eucharistique, souvenir de l’Agneau pascal mangé par les Hébreux à la sortie d’Egypte. C’est aussi, et le plus souvent, le symbole gracieux et tendre du Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. C’est enfin le fidèle lui-même ; et les brebis, ce sont les apôtres et aussi les fidèles (2).

_______________

(1) Exode, chap. XII, v.6, 7, 13, 22.

(2) Pour l’application aux fidèles du symbole de la brebis et de celui de l’agneau, voir Dict. des antiquités chrét., par l’abbé Martigny, p. 21; – Iconographie chrét., par Didron, p. 334 et suivantes ; – Les sarcophages chrétiens d’Arles, par E. le Blant, pl. IX. – Sans parler des preuves par les monuments des premiers siècles, la persistance de ce symbole en plein moyen-âge est indiquée par Guill. Durand. Rational, liv I, chap. III.

_______________

A la fin du VII e siècle, après la paix définitive rendue à l’Église, cette allégorie trop en faveur paraît abusive et dangereuse, et le concile in Trullo décrète qu’à l’avenir la figure humaine du Christ sera substituée à l’image du « vieil Agneau. » A dater de cette époque, on le retrouve encore souvent, soit couché aux pieds du Sauveur, soit figuré au revers des croix portatives (1) ; mais dès le Xe siècle son type en tant qu’Agneau divin est invariablement fixé (2). L’iconographie l’entoure des attributs de la divinité et de la victoire, du nimbe et de la croix à étendard dite de résurrection. Le haut moyen-âge, comme le remarque le P. Cahier, n’a plus le culte des symboles tendres, il a surtout le sentiment de la grandeur. Et plus encore que l’Agneau Eucharistique, dont le sang jaillit dans le calice ou s’écoule par les cinq ruisseaux qui figurent les cinq plaies du crucifié, il aime à représenter l’Agneau triomphateur qui devient en blason l’Agneau pascal, parce que Pâques est l’anniversaire du jour ou éclate la puissance de l’homme-Dieu (3).

Donc, plus d’Agneau victime sans l’effusion du sang ; plus d’Agneau pascal sans la croix à bannière ; et pour tous deux toujours et nécessairement le nimbe crucifère, marque de la divinité.

_______________

(1) La fameuse croix-reliquaire de Velletri porte au revers un Agneau émaillé, sans nimbe ni bannière. On la date du VIII e siècle.

(2) L’incertitude qui règne jusqu’à cette époque dans la représentation de l’Anneau divin ne se montre nulle part avec plus d’évidence que sur les mosaïques de l’église des saints Cosme et Damien à Rome, où se voit l’agneau alternativement nimbé et non nimbé.

(3) Nouveaux mélanges d’archéologie, par les PP. Cahier et Martin.

_______________

Cette présence du nimbe est non moins obligatoire pour l’Agneau Dieu présenté par le Précurseur et devenu son attribut. Elle se retrouve dans tous les monuments de sculpture ou de peinture, dans les vignettes des manuscrits, dans les vitraux des cathédrales, dans les objets du culte. Et les infractions, rares d’ailleurs, à ce canon iconographique sont plus apparentes que réelles, au moins jusqu’au XV e siècle, jusqu’à l’invasion du naturalisme et de la fantaisie détruisant peu à peu la servitude où étaient retenus les peintres (1). C’est ainsi qu’une lettre historiée d’un manuscrit du XIIIe siècle appartenant à l’église de Saint-Victor-en-Roannais, représente l’Agneau divin porté par saint Jean-Baptiste, dépourvu du nimbe, mais inscrit alors dans une gloire circulaire à la façon d’une imago clypeata. Et cette même bizarrerie se voit dans une des statues de Chartres et sur un fer à hostie de la collection du P. Ladislas (2).

Au XVI e siècle, à Brou, l’Agneau Dieu perd non seulement le nimbe mais tout caractère hiératique, à ce point que le peintre se voit contraint de rappeler la sévérité du symbole par l’inscription : Ecce Agnus Dei, posée sur une banderolle (3).

_______________

(1) Le concile de Nicée en donne la mesure : « On ne peut accuser les peintres d’erreurs ; l’artiste n’invente rien. C’est par les antiques traditions qu’on le dirige ; sa main ne fait qu’exécuter. L’invention et la composition du tableau appartiennent aux Pères… » Emeric David. Hist. de la peinture au moyen-âge. Voir ce qu’il dit de ce droit qu’exerçaient les évêques et les abbés pour diriger les peintres dans la composition des sujets religieux.

(2) Musée eucharistique de Paray-le-Monial.

(3) Didron. Iconographie chrétienne.

_______________

Enfin, à ces premières heures de la Renaissance, les arts, se sécularisant, s’affranchissent de plus en plus des règles de l’iconographie sacrée, et Jean Van Eyck lui-même se met en tête des indépendants en supprimant, dans son célèbre tableau de l’Adoration de l’Agneau, l’attribut obligé de la divinité.

Mais pour on revenir à l’époque qui nous intéresse, le XIIIe siècle pas plus que le haut moyen-âge n’a permis en matière de symbolisme la tolérance ou la confusion. Et quand le nimbe manque à l’Agneau, comme à Velletri, comme sur les anciennes croix stationnales, comme sur le sarcophage de la Bénisson-Dieu, on peut être assuré qu’il n’y a plus là le type légal du Dieu-Sauveur, et que l’Agneau a repris son autre signification antique d’emblème de l’élu et du fidèle.

Sous ce deuxième sens, comme le constate M. l’abbé Martigny, Il devient une formule d’éloge pour les morts et pour cette raison figure sur les tombeaux comme symbole de douceur et d’innocence.

C’est l’explication que nous donnerons de sa présence à la Bénisson-Dieu, car il était assurément à sa place sur le cercueil de la pieuse et triste veuve du comte Guy III, belle-fille du dévot fondateur de l’église abbatiale où elle voulut, elle aussi, habiter après sa mort.

Nous avons montré quelles circonstances curieuses ont amené la conservation au XVIIe siècle, et en dernier lieu la découverte du seul débris que nous possédions du monument funéraire construit en 1223 pour Alice de Suilly. Si cette précieuse épave est enfin et définitivement sauvée, il en faut rendre grâce à l’empressement éclairé de M. l’architecte Selmersheim, inspecteur général des Monuments historiques, au zèle de M. Chetard, architecte d’arrondissement et de M. l’entrepreneur Robin, à la bienveillance parfaite du si vénérable curé M. Coquard, qui continue les intelligentes traditions de M. l’abbé Dard, le premier historien de la Bénisson-Dieu, au bon vouloir et à la complaisance des autorités locales. Ce sarcophage de notre comtesse de Forez est maintenant déposé tout à côté de la belle plate tombe d’Humbert de l’Espinace. Espérons que les dalles tumulaires des deux abbesses Louise Houel de Morainville et Marie-Thérèse de Jarente pourront être prochainement relevées et installées, elles aussi, dans la petite chapelle-musée, à côté des autres témoins matériels si précieux de la grandeur historique de notre antique abbaye.