Référence : 24 P.148à150

Thème 2 : Archives

Thème 2 : Architecture

Lieux : Montbrison

Référence : 22 P.400à409

Thème 2 : Architecture

Lieux : Montbrison

Référence : 24 P.281à283

Thème 2 : Architecture

Lieux : St Etienne

Référence : 28 P.203à211

Thème 2 : Archives

Référence : 39 P.254à268

Thème 2 : Architecture

Lieux : St Just en Chevalet, Urfé, St Marcel

Référence : 40 P.11à24

Date : 1966

Thème 2 : Archéologie, architecture

Lieux : Cremeaux, Sapolgue, Grezolles, Chantois , St Germain Laval

Référence : 14 P.244à262

Thème 1 : généalogie

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : St Galmier

Référence : 4 P.241à245

Thème 1 : généalogie

Thème 2 : Bibliothèque

BD, Tome IV, Notes sur la famille Parrocel, par M. C. Maillon, pages 241 à 245, Montbrison, 1887.

III.

Notes sur la famille Parrocel.

par M. C. Maillon.

Le tableau généalogique qui fuit suite à cette note présente le résumé des renseignements qu’il m’a été donné de réunir sur la famille Parrocel. Je les ai disposés sous cette forme, parce qu’elle met mieux en évidence les rapports de parenté des artistes qui ont porté ce nom, et n’aurais rien à y ajouter, s’il ne me paraissait nécessaire de consigner ici avec plus de détails le peu que nous savons sur Georges Parrocel, le chef et l’auteur de cette glorieuse lignée.

Nous avons des raisons de croire que Georges Parrocel est né à Montbrison (2) et qu’il y est mort probablement en 1614 ; nous savons qu’il a épousé Loyse de Ladut (1), qu’il a eu entre autres enfants un fils prénommé Barthélemy et deux filles, Gabrielle et Sybille ; mais de ses oeuvres nous ne savons rien. Nous ignorons même la date précise soit de sa naissance, soit de son décès, à cause des lacunes qui existent dans les registres de la paroisse Saint-André de 1588 À 1607.

_______________

(2) Les Parrocel sont assurément originaires de Montbrison. En Voici quelques-uns nommés dans des textes du XVe et du XVI e siècle :

Vers 1456. – BENOIST PERROSSEL, de Saint-André de Montbrison (cité par Gras : Extraits de terriers). Cf. Bulletin de la Diana, t. III, p. 58, article de H. Gonnard.

1497. – Terrier de l’Hôtel-Dieu de Montbrison, signé Bouchard et Pagani. Version française ancienne aux archives de la Diana, folio 236. Réponse de Mathieu Chanal : « Donné l’an, jour et lieu que dessus (5 août 1497), present à ce discrette personne Mre Robert Teyssonnier, prestre, curé de Baulne, et MATHIEU PARROCEL, clerc, notaire, habitant dud. Montbrison, tesmoins à ce presents, appelés et requis. »

1529. – Archives de Goutelas. – Terrier Tronchet de la rente de Cremeaux, folio 2. « PHILIPPUS PERROSSEL textor ville Montisbrisonis. (23 novembre 1529).

(1) Terrier de l’Hôtel-Dieu de Montbrison, précédemment cité, folio 241.Réponse de Guillaume Deladue, fils de Pierre Deladue, vignoblant dud. Montbrison.

_______________

D’autres viendront, qui, plus heureux que nous, découvriront soit dans les églises du Forez, soit dans les maisons bourgeoises, soit dans les châteaux, quelques-uns des tableaux qu’a signés Georges Parrocel. Il leur sera sans doute donné aussi, j’en ai la conviction, de retrouver les oeuvres des Pussin, des Michon, contemporains de Georges Parrocel, et plus tard des Dossonville, des Duval et des Smith (2) qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, formaient une école de peinture et de sculpture que l’on pourrait peut-être appeler l’école de Montbrison.

_______________

(2) OEuvres de J.-B. Smits vivant en 1687, v. Bulletin de la Diana, t, III, page 60.

_______________

Afin de satisfaire aujourd’hui, dans la limite du possible, la légitime curiosité du lecteur, je produirai ici quelques extraits du registre des baptêmes de la paroisse Saint-André, dans le périmètre de laquelle habitait Georges Parrocel. Ces extraits sont au nombre de vingt-deux ; ils démontrent que notre peintre était un homme estimé et recherché de ses concitoyens et qu’il comptait des amis dans toutes les classes de la société.

Georges Parrocel assiste, le 7 mars 1607, au baptême, dans l’église de Saint-André, de Jean de la Plasse, fils de Jean et de Claudine Chazère, dont le parrain est Jean Chazère, boulanger, et la marraine Catherine Chavassieu, femme de Pierre de la Plasse, marchand ;

Le 8 septembre 1608, à celui de Claudine France, fille de Barthélemy, blanchisseur, et de Madeleine Guillot ; parrain Pierre Guillot, tailleur d’habits, marraine Claudine Guillot, femme de Pasque Guillot, aussi tailleur d’habits ;

Le 12 octobre 1608, à celui de Pierre Vallanson, fils d’honnête Louis, marchand de Montbrison, et d’Antoinette Chaulx; parrain Pierre Chaulx, marraine Toussainte Chapuis, femme de Jean Vallanson ;

Le 15 janvier 1609, à celui de Pierre Pilon, fils de N…, potier de terre, et de Catherine Grand ; parrain Pierre Duchez, marchand boulanger, marraine Catherine Magnieu ;

Le 26 juillet 1609, à celui de Pierre de la Plasse, fils de Jean et de Claudine Chazère ; parrain Pierre de la Plasse, marchand tanneur, marraine Claudie Blanchoste, femme de Jean Chazère ;

Le 20 août 1609, à celui d’Anne Roy, fille d’Antoine, marchand boulanger, et d’Antoinette Pourat ; parrain Jean Boutarieux, l’un des archers de M. le Prévôt, marraine Anna Boyterier, femme de Jean Bréchard, sergent royal au bailliage ;

Le 30 août 1609, à celui de Jean Neyret, fils d’Antoine, marchand, et d’Antoinette Jourdan ; parrain Jean Raynard, aussi marchand, marraine Claudie Neyret, fille d’Antoine ;

Le 2 octobre 1609, à celui de Sibile Baraillon, fille de Jean et d’Anne Coste ; parrain Antoine Journal, pâtissier, marraine Sybille Fogière, femme de noble Jacques Chirat, conseiller du Roi, élu au pays de Forez ;

Le 16 novembre 1609, à celui de Reyne Bellet ; parrain Jean Boys, sergent royal au bailliage de Forez, marraine Reyne Chenillon, femme de Pierre Goron, marchand de la ville ;

Le 13 décembre 1609, à celui de Loyse Corant, fille de Jean, cordonnier, et d’Antoinette de Ladut ; parrain Mathieu Frujon, tanneur, marraine Loyse de Ladut, femme de Monsieur Georges Parrocel ;

Le 25 avril 1610, à celui d’Aymare Seguin, fille de Georges, sergent royal, et d’Anne Tarchier ; parrain Monsieur Michel Punctis, procureur au bailliage, marraine Aymare Colombet, femme de Monsieur Philibert Dufour,. l’un des greffiers au bailliage.

Le 12 août 1610, à celui de Loyse Donis, fille d’Etienne, marchand de Montbrison, et de Claudine de la Roue ; parrain Guillaume Beurien, pharmacien de Montbrison, marraine Loyse Donis, femme de Monsieur Antoine Bernard, marchand.

Le 19 décembre 1610, à celui d’Etienne Fournel, fils de Jean, boulanger, et de Claudine N…; parrain Etienne Léonard, menuisier, marraine Catherine Clairet, femme de Antoine Margiron, sergent royal au bailliage de Forez ;

Le 6 mars 1611, à celui de Madelaine Monatte, fille de Pierre, notaire tabellion royal, et d’Isabeau Pizol ; parrain Claude Plagnieu, aussi notaire royal dudit lieu, marraine dame Madelaine Peaucheville, femme de honnête Jean Jourdan, marchand de cette ville ;

Le 24 août 1611, « veille de saint Louis », à celui de Loys Boys, fils de honnête Thomas, tanneur de Montbrison, et d’Antoinette Charbonnier ; parrain honnête Loys Boys, marchand bourgeois de Montbrison, l’un des recteurs de l’Hôtel-Dieu de ladite ville, marraine Loyse de Ladut, femme de monsieur Georges Parrocel, peintre de Montbrison… « Dieu veuille qu’il soit homme d’honneur ! » ;

Le 28 août 1611, à celui de Grégoire Perrain, fils de Claude et de Fleury Simand ; parrain Grégoire Bosse, chirurgien de Montbrison, marraine Jeanne de la Font ;

Le 30 novembre 1611, à celui de Léonard Granjon, fils de Michel, marchand de Saint-Bonnet-le-Chastel, et de Marguerite Boulard ; parrain N…, marraine Francoise Picotet, femme de Gaspard Boulard de Montbrison ;

Le 11 février 1612, à celui d’Annet Aleyron, fils de Jean et de Catherine N… ; parrain Annet Barrieu, marraine Claudie Brugière ;

Le 28 juin 1612, à celui de Dauphine Prost, fille de Certal et de Bonne Lyonnet, fille d’Antoine Lyonnet, notaire royal ; parrain Claude Prost, père dudit Certal, marraine Dauphine Prabet ;

Le 11 mars 1613, à celui de Jacques Boys, fils de Thomas, tanneur à Montbrison ; parrain Jacques Boys, prêtre prébendier de l’église collégiale de Notre-Dame de Montbrison, marraine Anne Charbonnier, femme de Jean Boys, sergent royal dudit Montbrison ;

Le 28 juillet 1613, à celui de Françoise Chavanon, fille de Mathieu et de Claudine Chavassieu ; parrain Mathieu Rey, boulanger pâtissier, marraine Solange N…

Brignoles qui a vu naître Joseph Parrocel a donné son nom à une de ses rues. Avignon, berceau de Pierre Parrocel, qui a laissé dans les édifices publics de cette ville plus de quatre-vingts toiles importantes, a sa rue Pierre Parrocel. A Marseille, le nom de Parrocel brille à une place d’honneur dans le musée du Château d’Eau. Il est également inscrit au nombre des plus célèbres maîtres fiançais, sur la façade nord du grand pavillon central du palais du Trocadéro, à Paris.

La ville de Montbrison ne pouvait laisser dans l’ombre le souvenir d’une famille qui est une de ses gloires artistiques. Par délibération du 8 avril 1887, le conseil municipal a décidé qu’une rue de la ville portera le nom des Parrocel, et qu’à deux autres rues seront donnés les noms de Florimond Robertet et de Legouvé, qui sont de non moins illustres enfants de la vieille capitale du Forez.

Référence : 8 P.296à311

Thème 2 : écrit

Lieux : St Genest Malifaux

Référence : 13 P.85à91

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : Forez

Référence : 29 P.81à86

Thème 1 : Antiquités

Thème 2 : Archéologie, architecture

Lieux : Piney

Référence : 8 P.241à256

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : Forez

Référence : 2 P.283à286

Thème 1 : mobilier

Lieux : La Bénisson-Dieu

Référence : 08:55,3

Thème 1 : usages religieux

Thème 2 : Archives

Référence : 21 P.48à55

Thème 1 : religieux

Lieux : Montbrison, Ambert

Référence : 33 P.38à51

Thème 2 : Archives

Lieux : Saint Haon (Roannais, Beaujolais)

Référence : 5 P.45à48

Thème 2 : Archéologie

Lieux : Moingt

BD, Tome V, Notes sur quelques découvertes archéologiques récentes faites à Moind., pages 45 à 48, La Diana, 1889.

II.

Notes sur quelques découvertes archéologiques récentes faites à Moind.

PAR M. T. ROCHIGNEUX.

La clôture de M. Poyet, dont M. le lieutenant Jannesson signale les dernières trouvailles, était déjà connue (2) par la découverte d’un fragment d’inscription et d’une plaque de ceinturon mérovingienne. Les défoncements successifs entrepris dans cette propriété depuis quelques années ont également révélé, sur presque toute son étendue, la présence de substructions antiques de forme carrée ou rectangulaire. Parmi les nombreux murs rencontrés, présentant tous des vestiges d’enduit en stuc peint, un seul était construit en petits matériaux d’appareil ; il mesurait près d’un mètre d’épaisseur et supportait originairement une colonnade, comme l’atteste la découverte d’une énorme base de colonne en calcaire jurassique, trouvée renversée au pied de la muraille et transportée depuis dans le vestibule du musée de la Diana. La plupart des salles qu’enfermaient les murailles antiques avaient des aires bétonnées ou pavées en carreaux de schiste ou de grès. Les cours ou les espaces compris entre les divers bâtiments étaient assainis au moyen d’une épaisse couche de gravier rapporté. Signalons parmi les abondants débris trouvés dans la couche archéologique, de rares fragments de marbres, des moulures en calcaire, un tronçon de fût en granit de petit diamètre, des briques semi-circulaires, quelques fragments de statuettes de divinités, en terre blanche, des monnaies de bronze du Haut Empire, et surtout des poteries de tout genre, de couleur noire, grise et rouge avec figures en relief : la majeure partie de ces restes ont été trouvés plus particulièrement dans le voisinage de l’ancien cimetière de Saint-Maurice.

_______________

(2) Voir deux rapports de M. Vincent Durand, Bulletin de la Diana, t. II, p. 38 et t. III, p. 261.

_______________

Le minage exécuté durant l’hiver de 1887-1888, au centre de la propriété Duchez, sur une surface approximative de 3500 mètres carrés, a également mis au jour des substructions paraissant analogues à celles de la précédente clôture. Un tronçon de chaussée pavée avec le plus grand soin, mais dont on n’a pu déterminer la direction véritable, a été rencontré sur une longueur de 7 mètres et une largeur de 3, au midi de la propriété. Au nord, dans la partie la plus déclive, on a découvert à une profondeur assez considérable des portions de murs avec des débris de bordures en béton d’opus signinuni et des blocs de calcaire creusés en forme de rigole: ces vestiges appartenaient vraisemblablement à un réservoir à huîtres, car on a trouvé au centre une quantité considérable de coquilles de ces mollusques. Dans le voisinage immédiat de ce bassin, d’autres murs paraissant renversés d’une seule pièce, après un incendie, recouvraient des amas de poteries de types très variés, brisées sur place, et un certain nombre de tuiles à rebords intactes. Parmi les épaves rejetées des tranchées figurent notamment des tessons de vases ornés portant les marques de mouleur M.O. CREN, CINN (Cinnami), et les estampilles de potiers CELSIANI F et DIO FECIT, une statuette brisée de déesse-mère, en terre cuite, une sorte de meule à rebord ou de vasque circulaire en calcaire, mesurant 0m33 de rayon, du marbre blanc débité en plaques et en corniches, un fragment d’une inscription, également en marbre blanc, réduite à la seule lettre R, dont la forme accuse une haute époque, enfin une sorte de cupule en bronze ou tintinnabulum, portant aussi une inscription au pointillé et des figures d’animaux au trait. Cet objet a été envoyé à M. Héron de Villefosse, notre éminent collègue, pour avoir son avis sur la manière dont cette inscription doit être interprétée.

Le territoire de Saintinieu a fourni aussi, cet hiver, son contingent archéologique. Dans une propriété portant le n° 332, section B du plan cadastral de Moind, à 100 mètres environ en soir du point où ont été recueillies les monnaies dont parle M. Gonnard (Voir plus haut, page 42), des ouvriers occupés ù un défoncement ont rencontré, à la profondeur moyenne de 0m 55, deux murs antiques non appareillés mesurant 0m 50 d’épaisseur et se rejoignant à angle droit : l’aire qu’ils limitaient était pavée de grossiers carreaux, en terre cuite, au nombre d’une soixantaine : leurs dimensions étaient de 0m 41-45 de long sur 0m 30-31 de large et 0m 07 d’épaisseur. Au dessus de ce pavement on remarquait, par places, des témoignages manifestes d’incendie, tels que de la cendre, des charbons de bois parmi lesquels on a trouvé des tessons de poteries grossières, notamment d’une coquelle à trois pieds, de la tuile à rebords et enfin deux fragments du marbre rose veiné, de placage, qui pourraient bien avoir été apportés accidentellement de Moind même, à une époque plus ou moins ancienne.

Dans le voisinage immédiat de cette construction, une excavation, profonde de 0m 85 centimètres et remplie de terre très-meuble, a livré six vases en forme de guttus, dont deux ont été involontairement anéantis ou gravement atteints par le coup de pioche de l’inventeur. Ces poteries, terminées par un goulot très étroit et munies d’une anse unique, appartiennent à deux types différents. Trois, en terre grise grossière, présentent une forme ventrue et mesurent 0m 16 de diamètre à la panse, sur 0m 17 de hauteur ; les autres, hautes de 0m 12 et larges de 0m 10 seulement, sont au contraire d’une pâte rouge fine et d’une facture plus élégante, spécialement un d’entre eux malheureusement amputé de son col. Nous n’avons pu vérifier si ces vases faisaient partie d’un mobilier funéraire.

Référence : 19 P.139à151

Thème 1 : généalogie

Thème 2 : Archives

Lieux : Forez

Référence : 42 P.9à17

Thème 1 : sculpture

Thème 2 : Architecture

Lieux : Champoly

Référence : 51 P.81à83

Thème 2 : Archives

Lieux : St Bonnet le chateau

Référence : 17 P.269à274

Thème 1 : généalogie

Lieux : St Pal en Chalencon

Référence : 23 P.430à442

Thème 1 : biographie

Thème 2 : Archives

Référence : 10 P.92à109

Thème 1 : météorologie

Thème 2 : Archives

Lieux : Montbrison

Référence : 29:55,3

Date : 1883

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : Bas en Basset

BD, Tome VI, Notice sur 1’église et la paroisse de la Ricamarie. – Communication de M. Charles Guilhaume., pages 335 à 345, zLa Diana, 1892.

Notice sur 1’église et la paroisse de la Ricamarie. – Communication de M. Charles Guilhaume.

M. Charles Guilhaume donne lecture du mémoire suivant :

« Parmi nos communes déshéritées, dont le nom paraît n’éveiller aucun souvenir dans l’esprit de l’historien ou du chercheur, soit parce que leur autonomie municipale est trop récente, soit parce que leur importance a une origine exclusivement industrielle, il en est une qui peut, sans contredit, occuper le premier rang : je veux parler de la Ricamarie.

Je n’ai pas l’intention de combler aujourd’hui complètement cette lacune ; seulement, un hasard heureux m’ayant fait découvrir le mémoire même du maçon qui construisit l’humble chapelle dont l’érection détermina la création de la paroisse d’abord, puis, plus tard, celle de la commune actuelle, il m’a paru utile, en publiant ce modeste document, d’esquisser à grands traits les circonstances qui accompagnèrent cette fondation.

Perdu au milieu de bois immenses, privé de voies de communication, ignoré, presque sans, nom, le pauvre hameau de la Ricamarie dépendait, pour le spirituel, au commencement du XVIIIe siècle, de la paroisse de Saint-Etienne.

Sa population ne se composait alors que de misérables forgerons, serruriers pour la plupart; mais son territoire possédait de nombreuses maisons de campagne, dont quelques unes subsistent encore et qui appartenaient à de riches familles stéphanoises. Une de ces familles, les Récamier, fuyant la terrible peste qui désola Saint‑Etienne en 1628, y aurait même fait un très long séjour et donné ainsi, d’après une opinion populaire, parfaitement acceptée ‘par nos vieux chroniqueurs, son nom. au village (1).

_____________

(1) Je ne saurais, à propos de cette étymologie, passer.sous silence les réflexions d’un annotateur du manuscrit de l’abbé Thiollière (Histoire de la vill et de l’église paroissiale de Saint-Etienne en Forez, anno 1710).

« Sans vouloir infirmer, dit le commentateur anonyme, l’opinion de l’auteur sur l’étymologie de la Ricamarie, on pourrait conjecturer que ce nom a une origine italienne, soit qu’il vienne de Rica mina ou Rica minera, mine abondante, telle qu’a dû être la fameuse Carrière brûlée, en supposant que les Capponi de Feugerolles, issus de Florence et venus en France avec Marie de Médicis, aient fait exploiter cette mine, soit que, sans forcer l’étymologie, on la fasse venir du nom de quelque fermière aisée, appelée Marie ou Rica Maria.

« Au reste, le patois de Saint-Etienne, qui est le même que celui de la Ricamarie, offre une nomenclature de mots qui paraissent dériver de l’italien ; tels sont les suivants: Tesson (Taisson) de tesso, blaireau, et maraire de mara, pioche ».

J’avoue humblement n’être que fort peu touché par ces subtilités linguistiques et me contenter pleinement de l’étymologie fixée par la tradition. En effet il paraît bien plus naturel que suivant la désinence ière, si spéciale aux environs de Saint-Etienne, la Ricamarie se soit d’abord appelée Récamière, puis la Ricamière, et enfin par une corruption à laquelle, peut-être, la dédicace de l’église ne fut pas étrangère, la Ricamarie.

_____________

Quoiqu’il en soit, l’éloignement, était grand et l’hiver, les neiges, le mauvais état des chemins apportaient de brusques ruptures dans les relations avec la ville, surtout en ce qui concernait l’assistance aux offices paroissiaux et la fréquentation des catéchismes.

Trois pieuses personnes, dont les noms resteront à jamais célèbres dans les annales de la charité stéphanoise, Mlle Gabrielle de la Veuhe et les sœurs Thiollière, s’émurent de cet abandon spirituel et, dès l’année 1708, résolurent d’y mettre fin en édifiant une chapelle, qui formerait une annexe de la Grand’Église et serait pourvue d’un service religieux régulier.

L’entreprise n’était point aussi facile qu’on pourrait le supposer. Le clergé paroissial de Saint-Etienne, avait alors une organisation toute particulière, et formait une société fermée, très jalouse de ses privilèges et surtout de ses intérêts. Il était, dès lors, à craindre que quelques membres ne vissent d’un très mauvais œil cette distraction d’une parcelle assez importante et ne consentissent que difficilement à subir le préjudice causé par la perte de casuel qui devait en résulter (1).

Ce fut là, principalement, l’œuvre du curé Boyer, le digne successeur de Guy Colombet. Son tact et son autorité surent aplanir les difficultés naissantes, tandis que son propre exemple prêchait et imposait le désintéressement.

L’effroyable hiver de 1709, dont les navrants détails nous ont été transmis par l’abbé Chauve (2), vint ralentir, sans les arrêter, les progrès de l’entreprise. Mais, d’autre part, sa nécessité, son urgence même, n’en devinrent que plus manifestes, en même temps que l’ardente charité des dames patronnesses puisait dans ces évènements douloureux un nouvel aliment. Dès la cessation des rigueurs du froid et des tristes fléaux qui en avaient été la suite, les pieuses fondatrices « se donnèrent, suivant l’expression de l’abbé Thiollière, de grands mouvements (3) », secondées d’ailleurs par les habitants du petit hameau, qui consentaient, pour leur part, à d’assez lourds sacrifices.

_____________

(1) Les craintes des prêtres sociétaires de Saint-Étienne n’étaient que trop fondées et la création de diverses annexes fut, en effet, le prélude de la dislocation de cette belle paroisse qui ne comprenait pas moins de 40 000 âmes et qui, suivant le dicton populaire cité par Descreux, comptait parmi les trois plus importantes du royaume : Saint-Eustache de Paris, Saint-Nizier de Lyon et Saint-Étienne de Forez.

On put du reste voir par la suite, à propos de Notre-Dame, simple succursale, créée en 1669, et érigée seulement en paroisse distincte le 26 février 1754, comment ces mésintelligences, longtemps comprimées, éclatèrent et necessitèrent enfin l’intervention personnelle et directe de Mgr Camille de Villeroy, dont la visite du 28 septembre 1718 n’eut pas d’autre objet.

(2) Annales de Saint-Étienne, par M. E. Ch. (l’abbé Étienne Chauve), mss. anno 1709.

(3) Mss. Thiollière, anno 1710.

_____________

Tous ces efforts aboutirent enfin. Mre Annet Blachon, conseiller du roi, maire perpétuel, juge civil, criminel et de police de la ville de Saint‑Etienne et marquisat de Saint‑Priest (1), avait déjà, par acte du 22 octobre 1708, donné l’emplacement de la future église, comprenant environ une métérée de terrain. Les travaux furent commencés en 1710, et le 21 décembre 1711, jour de la fête de saint Thomas, la première messe était célébrée dans la nouvelle chapelle paroissiale, dédiée à Marie sous le vocable de la Nativité de la Sainte Vierge.

_____________

(1) La Tour-Varan: Armorial et généalogies, p. 411.

_____________

Quoiqu’en disent les trois chroniqueurs stéphanois qui enregistrent, avec très peu de détails, cette date d’inauguration, l’église n’était point complètement. terminée, ainsi que le prouve le mémoire du sieur Claude Denis, l’entrepreneur, qui mentionne encore des travaux rudimentaires à la date du 15 juin 1712. C’est vers cette époque que dut être produit le document dont j’ai l’honneur de vous donner aujourd’hui communication, et la balance établie à la fin de cette pièce, montre que le brave maçon n’avait guère reçu jusqu’à ce jour, comme à-compte, que la moitié du montant total de sa note.

Voici, in extenso, ce mémoire :

Mémoire de ce que Claude Denis a fait à la chapelle de la ricamarit par l’ordre des dames Tiolère et des abitant :

| plus yliat de toisse de muraillie 116 toisse à 35 la toisse monte |

203 »

|

| plus pour le couver plus yliat 84 toisse à 35 la toisse, monte le couver |

147 »

|

| monte les muraillie et le couver le tout fait 200 toisse à 35 la toisse monte |

350 »

|

| Mémoire des journés que Claude Denis a fait outre le prifait plus une journez pour sortit le portal que Monsieur Moulaint a donnez |

1 »

|

| plus pour faire les anchant (1) de la chapelle plus yliat 10 journez a 20 sol |

10 »

|

| plus pour avoir fournis les ustis (2) au taillieur de piere |

9 »

|

| plus pour semoullier (3) les anchant out cherché les pierre des vitrot 6 journez d’ouvrier à 16 |

4 16

|

| plus pour coupez les bois de ché monsieur la Veui deux journez d’ouvrier a 16 |

1 12

|

| plus deux journez de maneuvre a 12 |

1 4

|

| plus pour semoullier les muraillie dut chemaint ou un autre androit deux journez de manœuvre a 12 |

1 4

|

| plus pour faire les deut porte de la chapelle |

5 »

|

| plus pour faire le planchez dut ceur |

4 »

|

| plus pour faire le marchit pied du ceur out faire les chassit dut devent doteil |

3 »

|

| plus du 15e joint 1712 plus deutjournez douvrier plus pour coupez les bois dut lanbrier (4) à 20 |

2 »

|

| monte les journez que jay fourny outre le prifait la somme |

35 16

|

| plus pour avoir rejointée. les muraillie det la chapelle et platrit et blanchit 100 toisse à 15 la toisse monte |

75 »

|

| plus jay receut des dame Tiollière dargent du 20 cetembre plus receut |

20 »

|

| plus dut 27eme dudit |

30 »

|

| plus pour une maneuvre baIliez |

2 15

|

| plus pour des massont |

3 5

|

|

[Report]

|

56 »

|

_____________

(1) Les angles en pierre de taille.

(2) Les outils.

(3) Smiller, failler sommairement la pierre.

(4) Le lambris.

_____________

|

[A reporter]

|

56 »

|

| plus dut 4 eme octobre 1711 balliez |

6 »

|

| dut 11eme octobre balliez |

20 »

|

| dut 18 eme octobre balliez |

15 »

|

| dut 25eme octobre balliez |

20 »

|

| balliez opetimeistre |

23 »

|

| plus dut 21eme novembre |

20 »

|

| plus pour une maneuvre |

5 »

|

| plus dut 29eme novembre |

20 »

|

| balliez aut petimestre |

2 14

|

| dut 9eme decembre baillez |

10 »

|

| pour une maneuvre baillez |

3 5

|

| le 22 décembre 1711 aut petimestre |

20 »

|

| balliez au petimestre pour un massont |

14 »

|

| balliez |

12 »

|

| monte |

247 19 (sic)

|

Jay receux 24t 19s.

Le compte monte 4601.

« Dans tout le district qui est assigné à la Ricamarie, dit l’abbé Thiollière, on compte environ quatre cents communians. Depuis que cette chapelle est construite, les habitans de cet endroit y ont toujours été servis par un prêtre de la paroisse de Saint-Etienne qui va dire la messe fêtes et dimanches, faire le prône ou bien le cathéchisme.pour l’instruction des enfants et chanter les vêpres ; s’il y a des malades, c’est au même prêtre à y aller porter les sacremens, pendant le cours de la semaine. »

« Les habitans de cet endroit s’obligèrent, dès le commencement, à fournir la somme de cent cinquante livres pour la rétribution du prêtre qui les sert; quant au casuel, il peut bien valoir autan

_____________

(1) Mss. Thiollière, anno 1710.

_____________

Le service qui ne laissait pas que d’être pénible se faisait, à l’origine, par semaine et à tour de rôle ; mais à une époque que je ne puis préciser, un vicaire fut désigné pour demeurer à la Ricamarie à poste fixe.

Le manuscrit de Beneyton nous, fait connaître, exactement les dimensions de la chapelle. « Elle a, dit-il, 40 piés de longueur, 29 de largeur, c’est à dire 25 piés dans œuvre. Le clocher est derrière le maître autel (1), il a douze piés de chaque, coté et contient une cave: au rez de chaussée est la sacristie, au-dessus une chambre pour le vicaire et le clocher par dessus (2). »

C’est dans cette chambre, vraie cellule de moine ou d’ascète, dont la description du vieux chroniqueur nous donne une idée suffisante, qu’habita un homme dont l’horizon devait singulièrement s’agrandir.

Figure étrange, bien digne de cette époque tourmentée et curieuse, que celle de cet abbé Siauve que la Révolution vint trouver obscur vicaire de cette humble chapelle et qu’elle entraîna aussitôt, dans son tourbillon !

Tour à tour prêtre, pédagogue, commissaire des guerres, bureaucrate, député (3), économiste, philosophe sectaire, archéologue, agronome, écrivain polyglotte, son talent souple et fertile sut se prêter à toutes les transformations; il sut apporter dans les questions les plus diverses une compétence aussi incontestable qu’un remarquable esprit de sagacité, qui en, font même, à certains égards, un précurseur.

_____________

(1) Ou mieux derrière l’abside.

(2) Abrégé de t’histoire chronologique de la ville de Saint-Étienne de Furan en Forez, par Beneyton, mss. p. 108.

(3) Siauve avait été élu. en germinal an VI (mars 1798) député au Conseil des Cinq-cents; mais son élection fut annulée par le décret du 22 floréal suivant (11 mai 1798).

_____________

Telle de ses idées, en effet, comme, par exemple son Projet d’établissement d’une société ambulante de Technographie, (1) a été reprise officiellement de nos jours, sous une apparence toute moderne.

A une époque où le militarisme absorbait tout, et la littérature et les arts, on voit Siauve parcourir l’Europe, non seulement en soldat, mais en observateur et en savant, et de quelque esprit que l’on juge ce transfuge du sacerdoce, on ne peut s’empé cher d’admirer une carrière si courte et pourtant si remplie, qui commence à l’armée des Alpes pour se terminer, non sans gloire, à la funeste campagne de 1812 (2).

_____________

(1) Paris, fructidor an VII, in 8°.

(2) Tous les biographes de Siauve sont d’accord pour le représenter comme une victime de ses propres talents, « Napoléon n’aimant pas qu’on joignit des théories à une épée. »

Touchard‑Lafosse, La Loire historique, t. III, P. 408, n’a point laissé échapper cette occasion d’épancher sa bile de soldat littérateur mécontent, et dans une diatribe aussi amère que violente, il critique l’organisation des bureaux de la guerre « où, dit‑il, on ne trouverait pas un employé apte à rédiger littérairement un travail comportant deux feuilles d’impression » et où règne « cette déplorable idée que le talent doit être proportionné à la grosseur des épaulettes ou à l’importance de la broderie. »

Il y aurait heureusement beaucoup à réviser aujourd’hui dans ce jugement.

_____________

Je ne quitterai pas ce vieux clocher de la Ricamarie, aujourd’hui disparu dans les transformations successives de l’église, sans parler d’un autre fait qui n’était déjà guère connu que par la tradition orale des contemporains, et dont le souvenir menace, par conséquent, de se perdre bientôt. Pendant la période révolutionnaire, les habitants de la petite paroisse résolurent de regarnir à peu de frais leur clocher, probablement dépouillé de ses cloches. Sur des indications fournies paraît‑il, par des mendiants nomades, ils organisèrent une expédition nocturne vers Bouthéon, et là, après avoir soigneusement tamponné avec leurs vêtements le battant de la cloche de l’église du lieu, ils la chargèrent sur un char qu’ils avaient amené avec eux et l’installèrent triomphalement dans leur clocher, où elle est encore (1).

Le 28 septembre 1800, le vicariat annexe de la Ricamarie, fut définitivement érigé en cure par Mgr Claude,,François‑Marle Primat, évêque métropolitain de Lyon (2). Le vicaire Dormand qui avait remplacé l’abbé Siauve et occupait le poste, au moins nominalement, depuis le 1er mai 1792, fut de plano promu à la nouvelle cure, qu’il ne conserva du reste que jusqu’à l’avènement de Mgr le cardinal Fesch au siège archiépiscopal de Lyon.

_____________

(1) L’inscription, qui figurait sur le listel de cette cloche et que je comptais reproduire ici, a été depuis peu complètement tronquée. Le burin vandale n’a épargné de la légende que le nom du parrain Me Gilbert de Gadagne d’Hostun et la date 1700, On ne peut vraiment laisser passer sans la blâmer cette mutilation aussi barbare qu’inutile, quelque pure d’ailleurs que puisse avoir été l’intention qui l’a dictée.

(2) L’évêque constitutionnel Primat ne figure point dans la chronologie régulière des évêques et archevêques de Lyon, qui donne pour successeur à Mgr Yves Alexandre de Marbœuf, émigré en1790, Mgr Joseph Fesch, oncle de Napoléonl promu le 2 janvier 1803. L’évêque Primat avait été élu en 1795, par une assemblée de prêtres constitutionnels réunis dans la cathédrale de Paris et succédait au fameux Lamourette guillotiné le 4 janvier 1794. (V. Pouillé dudiocèse de Lyon en 1743 avec les changements survenus jusqu’en 1789, et Morel de Voleine et H. de Charpin, Liste chronologique des évêques et archevêques de Lyon).

_____________

Voici, d’après les registres de catholicité dont je dois la communication à l’aimable et si obligeant pasteur actuel, M. l’abbé, Deville, la liste des curés jusqu’à nos jours.

Dormand, du 1er mai 1792 à mars 1803.

Jouve, du 21 mars 1803 au 11 février 1821.

Réocreux, du 12 mars 1827 au 9 avril 1827.

Treillard, du 16 avril 1827 au 22 mars 1830.

Deville, du 12 avril 1830 au 16 août 1842.

Raverot, du 16 août 1842 au 23 janvier 1856.

Chalaye, du 28 janvier 1856 au ler janvier 1870.

Daval, de janvier 1870 à juillet 1878.

Gagnaire, du 8 décembre 1878 à juillet 1882.

Deville, juillet 1882.

La section civile de la Ricamarie fut officiellement constituée en commune distincte et indépendante en 1843. De 1869 à 1870 eut lieu la restauration complète de l’église qui, à raison du rapide et prodigieux développement de la population, était loin d’être en rapport avec les besoins de la paroisse.

C’est ce remaniement général et les agrandissements qu’a nécessité l’édifice actuel, qui ont complèment, absorbé la vieille chapelle, dont aucun vestige ne subsiste aujourd’hui ».

Référence : 6 P.335à352

Thème 1 : mémoires

Thème 2 : Bibliothèque

Référence : 21 P.287à294

Thème 2 : Architecture

Lieux : Montarcher

Référence : 6 P.59à65

Thème 2 : Architecture

Lieux : Charlieu

Thème 2 : Architecture

Lieux : Pommiers en Forez

BD, Tome VI, Nouvelles découvertes au territoire de Combe Plaine, commune de Rive de Gier. Communication de M. J. B. Boiron., pages 120 à 121, La Diana, 1891.

Nouvelles découvertes au territoire de Combe Plaine, commune de Rive de Gier. Communication de M. J. B. Boiron.

M. E. Brassart, dépose sur le bureau, de la part de J. B. Boiron, divers objets antiques découverts à Combe Plaine, commune de Rive de Gier, depuis la communication faite à la Société en juin 1889 (2). Ils proviennent de la même parcelle, no 978 du cadastre, dont le plan a été alors publié.

_______________

(2) Bulletin de la Diana, T. V, p. 85 et suivantes, plans.

_______________

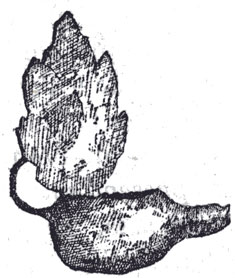

Ces objets ne sont pour la plupart que de simples fragments ; au nombre des entiers, il faut citer un gond en bronze, une hachette en fer et surtout une petite lampe en bronze, d’un modèle très gracieux et dont l’anneau servant à la porter est muni d’un écran, en forme de feuille de vigne, destiné à garantir les yeux de la lumière.

Parmi les fragments, on remarque des morceaux de verre bleu recouvert d’un côté d’une mince couche d’émail blanc opaque. M. Chambeyron, dans son Histoire de Rive-de-Gier, avait signalé la découverte, en 1840, dans le même territoire, de fragments de vases en verre semblable (1).

Avec ces objets, une vingtaine de médailles en bronze ou en argent, dont quelques unes très frustes, ont aussi été recueillies. M. Philippe Testenoire-Lafayette les a presque toutes identifiées. Ce sont : un grand bronze d’Auguste, et une moitié d’un bronze colonial Nimois d’Auguste et d’Agrippa, trois grands bronzes d’Adrien, un grand bronze d’Antonin le Pieux, un denier d’argent de Faustine mère, une pièce d’argent de Macrin au revers Fides militum, un petit bronze de Claude le Gothique, enfin un grand bronze de la colonie de Lyon antérieur à l’érection du temple d’Auguste :

DIVI IULI IMP CAESAR DIVI F. Tête laurée de Jules César et tête nue d’Auguste adossées ; entre elles une palme.

R? COPIA. Proue de vaisseau à droite ornée d’un dauphin ; en haut un obélisque et un globe radié. Cette pièce a été percée d’un trou pour être portée comme amulette.

_______________

(1) Chambeyron. Histoire de Rive-de-Gier, p. 9.

_______________

Référence : 6 P.120-121

Thème 2 : Archéologie

Lieux : Rive de Gier

Référence : 21 P.40à43

Thème 1 : peintures murales

Lieux : St Maurice sur Loire

Référence : 24 P.479à483

Thème 2 : Archéologie

Lieux : Chaizieu

Thème 1 : sculpture

Thème 2 : Archéologie

Lieux : Forez

Date : 1978

Thème 2 : Archéologie, architecture